![]() マネー

マネー

シコク家の夏休み特集

ノゾミちゃん、お金を知ろう!~その1~

2021/8/19

~今回のシコク家の登場人物~

(シコク家一家はこんな家族です)

シコク アオイ(25)私

シコク アオイ(25)私

1994年・平成6年8月生まれ

大学卒業後、地元企業に就職。まん中っ子で、独立心が強く自由主義で、一人暮らしを計画中。

手取りはそこそこあるが、いろいろなことに興味があり交友関係も広いため、お金はあるだけ使ってしまうタイプ。

カツラハマ ソラミ(30)姉

カツラハマ ソラミ(30)姉

1989年・平成元年7月生まれ アオイの姉

結婚して近隣に住んでおり、週に2~3度実家に出入りする。共働きで、6歳の娘がいる。

真面目で慎重派、面倒見がよく、常識的でしっかり者。計画的に行動するため、お金にもシビア。

シコク アユミ(53)母

シコク アユミ(53)母

1966年・昭和41年6月生まれ アオイの母

地元の企業でフルタイムで働く正社員。子育てが終わり、ほっと一息。

趣味のお菓子づくりが高じ、いずれは小さな店を持ちたいと願っている。行動派で実行に移すタイプ。

シコク スミコ(75)祖母

シコク スミコ(75)祖母

1944年・昭和19年4月生まれ アオイの祖母

明るく社交的。趣味は絵手紙と家庭菜園。悠々自適な年金生活。

カツラハマ ノゾミ(6)姪

カツラハマ ノゾミ(6)姪

ソラミの娘

一人っ子でお母さんに似てしっかり者の小学1年生。好奇心旺盛で、すこしおっちょこちょい。

カネールランド カネールくん

カネールランド カネールくん

お金の世界を飛び回る、幸せを呼ぶ青い鳥科

カラスと間違えられるとご機嫌が悪くなる

「ネー」「ネール」が口ぐせ

ソラミと長女のノゾミがシコク家にやってきました。

私(アオイ)

「ノゾミちゃん、もう宿題は終わったの?」

ノゾミ(めい)

「うん。あとは工作だけ。パパと一緒に貯金箱を作るんだ」

ソラミ(姉)

「空き箱を使って作るんだよね」

スミコ(祖母)

「じゃあ、その貯金箱の中身をあげましょうね。これどうぞ」

ノゾミ(めい)

「ありがとう!あれ?これお金?」

アユミ(母)

「わぁ、懐かしい!昔のお金だ」

ノゾミ(めい)

「今とぜんぜん違うね」

私(アオイ)

「今も使えるのかな?」

スミコ(祖母)

「使えるわよ。大昔はお金なんてなくて、物と物を交換していたのよ。でも、それでは不便なこともあるから、お金が生まれたの」

ノゾミ(めい)

「へぇ‥‥。お金って、いつからあるの?誰が考えたの?どこで作っているの?」

ソラミ(姉)

「不思議がいっぱいだね!調べてみたら?」

「お金って何だろう?」

ここはお金にまつわるなぜ?がたくさん隠れているカネールランド。お金のことを教えてくれるカネールくんがノゾミちゃんを待っていました。「君がノゾミちゃん?お金のこと、知りたいの?僕が案内してあげるネール。何でも聞いてネー!」というカネールくんに、早速質問していきます。

1.お金のはじまりはいつ?

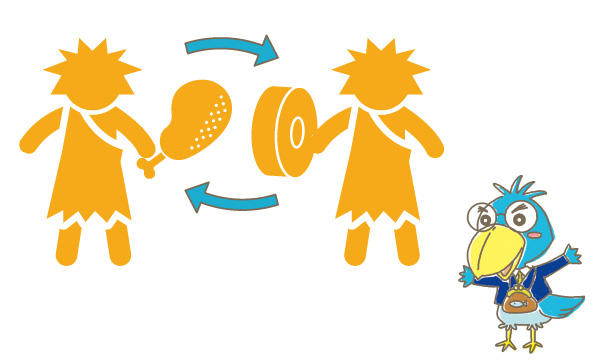

お金がない大昔は、「物々交換」で欲しいものを手に入れていたんだネール。お魚を食べたい時は、自分が育てた野菜や鶏が産んだ卵を持っていく、という風に。けれど、欲しい時に欲しい物を持っている人を探すのは大変だし、自分が持っているものが古くなって食べられなくなってしまうこともあるよネー。だから、それを一旦米や塩、飾りになる貝殻やガラス玉などに交換して、それを欲しいものと交換するようになったんだ。

でも、米や塩は重たいし、貝殻やガラス玉は壊れやすい。そこで、紀元前800年頃の中国で、持ち運びに便利で丈夫な「硬貨」ができたんだネール。その頃の硬貨は金や銀で作られていて、貴金属としての価値があったんだネー。

日本でお金が作られるようになったのは古墳時代で、683年頃に作られた「富本銭」という銅銭が最も古いお金だと考えられているんだネール。

2.お金はなぜ物と交換できるの?

日本では江戸幕府が金貨や銀貨を発行し、日本全国で使われるようになったんだネール。江戸時代「1両」は金ピカの小判だったんだよ。でも、金貨や銀貨は持ち運ぶに重いので、「これを持っていれば金と引き換えます」という約束を記した紙が使われるようになったんだ。これが紙幣の始まりなんだネール。

1942(明治17)年にきちんとしたお金の制度ができ上がり、お金の単位が「円」に変わって、硬貨に銅やニッケル、アルミなどもっと手に入りやすい金属が使われるようになったんだ。紙幣と金と交換するしくみはなくって、日本国内統一の紙幣が印刷されるようになったんだネール。

では、なぜ安い金属で作った硬貨や、紙に印刷しただけの紙幣がお金として認められ、物と交換できるのカネール?それは、国がお金の価値を法律で決めていて、「どこでもいつでも物の売り買いに使える」と保証しているからなんだ。みんなの信用の上にお金の価値が成り立っているんだネール。

3.お金はだれがどこで作っているの?

あ、そうそう。2024年には、20年ぶりに新しいお札が発行されるネール。

あ、そうそう。2024年には、20年ぶりに新しいお札が発行されるネール。

お金を発行するのは「日本銀行」で、実際に硬貨を作っているのは「造幣局」、紙幣を作っているのは「国立印刷局」なんだネール。どれくらい作るかは、貨幣は政府の財務省が、紙幣は日本銀行が決めているんだよ。日本銀行は日本でただ一つのお金を発行できる機関で、紙幣は「日本銀行券」というのが正式な名前。ニセ札が作られないようにさまざまな工夫がされていて、透かしが入っていたり、ホログラムがあったり、特殊な光を当てると模様が浮き出たり、高い技術が使われているんだネール。

造幣局・国立印刷局で製造された硬貨や紙幣は、すべて日本銀行に運ばれて、そこで初めてお金として発行され、世の中に出て行くんだネール。

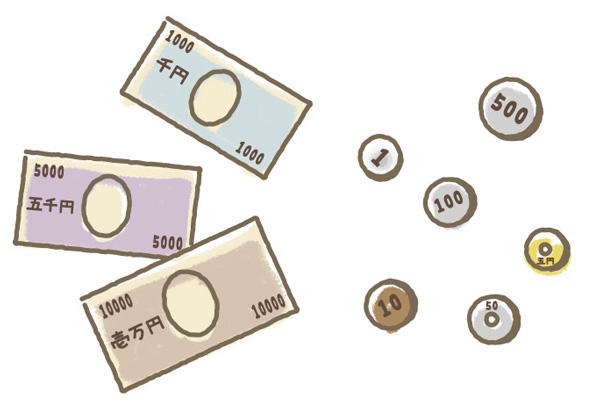

現在、紙幣は1万円券、5千円券、2千円券、千円券の4種があり、貨幣は500円、100円、50円、10円、5円、1円があるよ。今はもう製造・発行されていない古いものでも、ちゃんとお金として使えるネール。

新しくお札の顔となるのは、1万円札に渋沢栄一、5千円札に津田梅子、千円札に北里柴三郎。渋沢栄一は日本初の銀行をはじめ、多くの会社を作った人、津田梅子は女性が高等教育を受けられるように尽力した人、北里柴三郎は細菌を研究し破傷風という病気を治す方法を見つけた人。ニセ札防止の技術もさらにアップするよ。

もちろん、現在のお札も使えるから心配しなくて大丈夫。日本銀行が新しいお札と古いお札を取り換えながら、数年かけて世の中に流通させていくんだネール。

4.払ったお金はどこへ行くの?

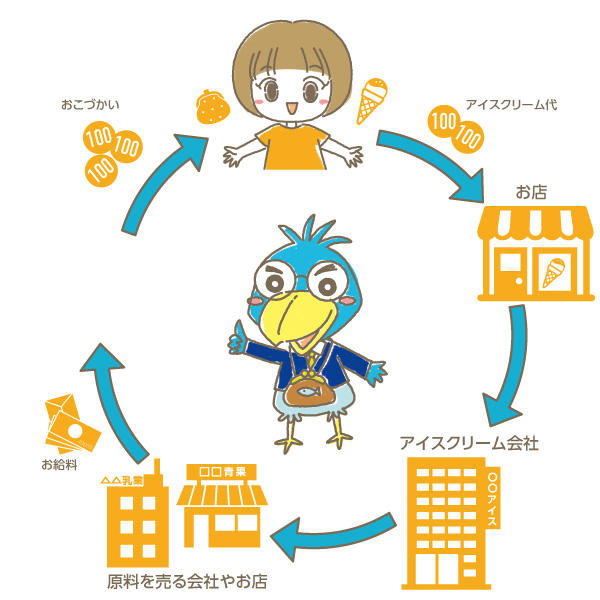

お金はずっと旅をしてるんだネール。ノゾミちゃんがお店でアイスクリームを買うだろ?お店はそのお金をアイスクリームを作る会社に支払って、アイスクリームの会社は牛乳やイチゴなどの原料を仕入れている会社に代金を支払うんだ。アイスクリーム会社や原料を販売する会社は、働く人にお給料を支払ったり、家賃を払う。お給料は、銀行振込といって働く人の口座に入れるんだネール。働いている人は、お給料を銀行から引き出して、毎日のごはんの材料を買ったり、子どもにおこづかいをあげたりするんだネール。

ノゾミちゃん、ここにある100円が自分のものでも名前はかかないだろう?お金は人の手から人の手へわたって、お店、会社、銀行などをぐるぐると回って旅をしているんだネール。

新品のお金は日本銀行から出発して、古くなったら日本銀行に戻るしくみなんだ。

5.銀行って何をするところなの?

銀行には3つの役割があるネール。

一つめはお金を預かること。

二つめはお金が必要な人や会社に貸し出すこと。例えば、家や車など、高い買い物をする時には、お金を貯めているうちに年月がどんどん経ってしまって、その間家や車がなかったら不便な思いをするだろう?そういう時は、「ローン」といって借りたお金で家や車を買って、後で少しずつ返していく方法があるネール。

三つ目は、お金を移動させること。会社からお給料を預かって、社員さんの口座に移す給与振込もその一つなんだネー。遠く離れた家族にお金を渡したい時にも、A口座にあるお金をB口座に移す手続きをするだけ。とても便利だネール。

銀行は預かったお金を元にして、お金を必要とする会社や個人のお客様に貸し出すんだ。貸した人からは利息をもらい、預けた人には利息を払う。その差額が銀行の収入になるネール。

ノゾミ 「お金はいろんな人のところを旅しているんだね」

カネール「そのとおり!入ってくるお金があるから出て行くお金があるネール。物が売れたから仕入れができる。そのバランスがとても大事なんだネー。次回はおこづかいの使い方を考えてみるネール!」