![]() 経済

経済

まもなく投票日!知っておきたい基礎知識

話題の参議院選挙!参議院と衆議院の違いとは?議員制度や選挙の仕組みをわかりやすく解説

2025/7/2

選挙は、私たちの暮らしに深く関わる重要な制度です。

税金・福祉・教育など、日常生活に直結する重要な決定に携わる代表者を選ぶ大切な機会であり、一人ひとりの投票が大きな意味を持ちます。

この記事では、近く開催される参議院選挙の基本的な仕組みや参議院と衆議院の違い、選挙の投票方法まで、わかりやすく解説します。ぜひこの機会に理解を深め、投票に行ってみましょう。

参議院選挙とは国会議員を選ぶ大切な選挙

参議院選挙とは、衆議院とともに国会を構成する「二院」の一つである参議院の議員を選ぶ、大切な制度です。

参議院は国政において慎重な議論や見直しを担う重要な役割を果たしており、「良識の府」「再考の府」とも呼ばれています。日常生活に例えると、衆議院が「買い物をする人」で、参議院は「その買い物が本当に必要なのかどうか、もう一度考える人」といった関係です。

参議院議員の定数は248人。特徴的なのは、その任期と選び方です。任期は6年と衆議院(4年)より長く、全議員を一度に選ぶのではなく、3年ごとに半数(124人)ずつ選挙を行います。これにより、急激な変化を避けて政治の安定性を保ちながらも、定期的に国民の声を反映することができるのです。

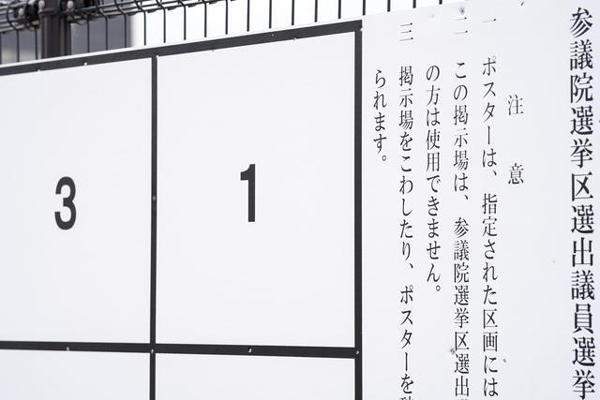

参議院選挙の「選挙区」と「比例代表」とは?

参議院選挙では、地域の代表者を選ぶ「選挙区選挙」と全国を単位として政党や候補者を選ぶ「比例代表選挙」という2つの投票を行います。有権者は選挙区と比例代表で1票ずつ、合計2票を投票できます。公職選挙法の改正により、2016年から選挙権年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられ、より若い世代が投票できるようになりました。

選挙区選挙の特徴

選挙区選挙は、都道府県ごとに定められた選挙区から立候補者を直接選ぶ選挙方法です。ただし、人口の少ない地域では、選挙の公平性を保つため、隣接する県と一緒の選挙区(合区)として扱われます。

選挙区選挙とは

- 投票用紙には、支持する候補者の氏名を記入

- 各都道府県で定員(当選できる人数)が決まっている(例:東京都は6名、小規模県:1〜2名)

- 開票後、得票数が多い順に、定員分の候補者が当選

- 地域ごとの課題(交通、災害対策など)に精通した地域密着型の候補者も選べる

比例代表選挙の特徴

比例代表選挙は、日本全国を一つの選挙区として、支持する政党や候補者を選ぶ方法です。これは日本全体の大きな方向性を決める投票といえます。

比例代表選挙とは

- 投票用紙には、支持する政党名または候補者名を記入

- 各政党の得票数に応じて、比例代表の議席が配分される

- 小規模な政党にも議席獲得の機会があり、多様な意見が国会に反映されやすい仕組み

このように2種類の制度を組み合わせることで、地域の声と日本全体の政策実現の両方を反映する仕組みになっています。

衆議院と参議院の4つの違い

ここまで、参議院選挙の仕組みを見てきましたが、そもそも衆議院と参議院はどのように違うのでしょうか?両院の違いについて4つのポイントに分けて説明します。

役割の違い

衆議院は「決める国会」

衆議院は、重要な政策や法律の決定において、最終決定権を持つ「決める国会」です。会社にたとえるなら「意思決定を担う経営層」のような存在です。迅速に国の方向性を定めるための強い権限を持っています。

衆議院の役割

- 法律案や予算案など、重要な案件について最終的な決定に関わる権限を持つ

- 内閣総理大臣の指名や内閣不信任決議など、政権運営に直結する権限を持つ

参議院は「じっくり考える国会」

一方、参議院は「じっくり考える国会」とされ、衆議院の決定をもう一度見直す再審議の役割を担っています。会社にたとえるなら「企画や方針を客観的に検証する監査部門」のような立場です。

参議院の役割

- 衆議院で可決された案件について、異なる角度から慎重に再審議を行う

- ときに衆議院の迅速な決定に対してブレーキ役として機能することもある

任期の違い

衆議院は任期4年、ただし解散あり

衆議院議員の任期は原則4年ですが、「解散」という制度があるため、実際には4年よりも短いことが多くあります。過去の例を見ると、平均して2〜3年ごとに選挙が行われているのが実情です。

参議院は任期6年、解散なし

参議院議員の任期は6年と比較的長く、衆議院のような解散はありません。また、3年ごとに議員の半数を改選する仕組みになっているため、急激な変化が起きにくく、政治の安定性を保つ役割を果たしています。この構造により、長期的な視点で政策を検討できるというメリットがあります。

改選とは

改選とは、任期が満了した議員の議席を新たに選出し直すことです。参議院では、6年の任期を2回に分けて、3年ごと半数ずつに改選が行われ、衆議院では解散または4年の任期満了時に全議席が一斉に改選されます。

解散の有無の違い

衆議院はいつでも解散の可能性あり

衆議院では内閣総理大臣が「解散」を決断すれば、任期途中でも全員が一斉に選挙をやり直すことができる仕組みです、これは「国民の信を問う」ための制度で、重要な政策判断のタイミングや内閣支持率が低下した際などに実施されることがあります。

参議院は解散なし

一方、参議院には解散制度がありません。政治的に不安定な局面でも、議会の一部が機能し、一定の安定性を保つ役割を担っています。たとえば衆議院が解散されている間も、参議院が国会の一部として国政の空白を防ぐことができます。

法案議決における権限の違い

衆議院には「優越」がある

法律を成立させる過程で、両院の意見が一致しない場合は、衆議院の判断が優先されることがあります。これは「衆議院の優越」と呼ばれ、参議院で否決された法案でも、衆議院で3分の2以上の賛成があれば再可決され、成立します。

参議院は法案に「待った」をかける

一方、参議院は法案を否決または修正する権限があります。また、60日以内に議決が行われない場合、衆議院がこれを否決とみなす(みなし否決)ことも可能です。こうした仕組みにより、参議院は拙速な決定に歯止めをかけ、慎重な審議を促す役割を担っています。

これでバッチリ!参議院選挙の投票方法

衆議院と参議院の違いを押さえたところで、実際に私たちが投票所で行う「参議院選挙の投票方法」について見てみましょう。選挙当日の流れを知っておくと、初めての方でも安心して投票できます。

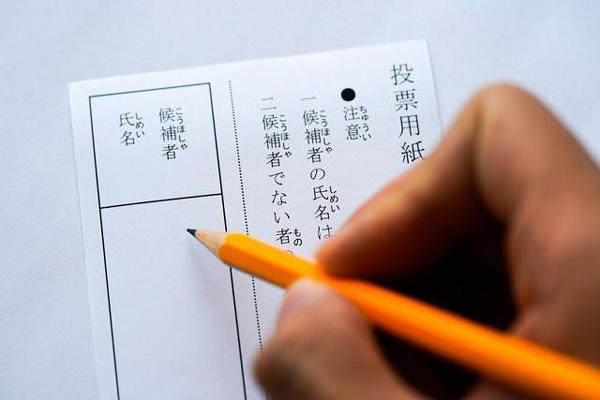

投票所に着いたら、まず受付を済ませて投票用紙を受け取ります。参議院選挙では、投票用紙は「選挙区選挙用」と「比例代表選挙用」の2種類の投票用紙が配られます。受け取った投票用紙を持って記載台へ進み、それぞれの用紙に記載台に備え付けの鉛筆を使用して必要事項を記入します。

選挙区選挙

- 投票したい候補者個人の氏名を記入(例)「山田太郎」「鈴木花子」など

比例代表選挙

- 支持する政党名または候補者個人の氏名を記入(例)「○○党」「△△党」「山田太郎」など

※候補者個人の名前を記入する場合、比例代表名簿に載っている候補者が有効となる

※候補者名を書いた場合、個人の得票としてカウントされると同時に、所属政党の得票にも加算される

期日前投票が便利

選挙当日に投票所に行けない場合は、「期日前投票」を利用することができます。選挙期間中なら、自分の住む地域の指定された会場であらかじめ投票を済ませることができます。平日は仕事帰りに、休日は買い物のついでに立ち寄れるため、自分のライフスタイルに合わせて投票しやすい制度です。

参議院選挙が抱える2つの課題

参議院選挙は、私たちの暮らしや将来に関わる大切な選挙ですが、その運用には課題もあります。特に注目すべき2つの課題があります。

年々低下する投票率

まず1つ目は、年々低下する投票率の問題です。近年の参議院選挙は投票率が50%前後と高いとは言えない状況が続いています。つまり、有権者の半分しか意思表示していないということになります。特に若い世代(10代・20代)の投票率は30%台にとどまり、高齢者との投票率の差が大きく開いているのが実情です。

このような状況を受けて、2016年には公職選挙法が改正され、選挙権年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられました。より若い世代に政治参加の機会を設けることで、より多くの若者が政治に関心を持つきっかけとなることが期待されています。

投票に行かない人の声は政治に反映されにくくなる傾向があります。また、高い投票率を持つ世代のニーズが、より政治に反映されやすくなるという構造が生まれます。

例えば、医療や年金など高齢者向けの政策が優先されやすく、若者世代が関心を持つ、教育支援や減税などの政策が後回しになる可能性もあるのです。「一票で何も変わらない」と感じてしまうかもしれませんが、もし若い世代がもっと積極的に選挙に参加すれば、政治の焦点が、より若い世代の課題に向けられるようになる可能性があります。

一票の格差問題

2つ目は、住んでいる地域によって、一票の価値(重み)が異なってしまう「一票の格差」問題です。

例えば、人口が少ない地方では、少ない票数で議員が当選できるのに対し、人口が多い都市部では、より多くの票がないと当選できないという状況が生じています。このような格差は憲法が保障する「法の下の平等」に反する可能性があるとして、最高裁判所が「違憲状態」とする判決を出した例もあります。

現在は、定数配分(各地域に割り当てられる議席数)の見直しなどによって是正が進められていますが、すべての地域で完全に公平な状態に至っていないのが現状です。

まとめ

「難しい」「自分には関係ない」と敬遠されがちな選挙投票ですが、参議院選挙は、6年という長期にわたって国政に関わる議員を選ぶ、国の方向性に大きな影響を与える重要な選挙です。2025年7月には次の参議院選挙が予定されています。この機会に、政治を少し身近に感じてみませんか?日本の未来を作るのは、わたしたちの一票から始まります。

2級FP技能士

2023年にファイナンシャルプランナーとして独立。

商品販売は一切行わず、金融教育や投資の普及を目指し、特に学生や若い世代のマネーリテラシー向上に注力。金融系メディア等で年間200本以上の執筆・監修に携わる。10代から投資経験を積み、資産運用分野を得意とする。

(提供元:Mattrz![]() )

)