![]() 経済

経済

宇宙界隈ちょっと気になる話

Vol.04 国際宇宙ステーションはどうやって作ったの?

2025/11/7

私たちは、広い宇宙の中に存在する小さくて美しい「地球」という星に住んでいます。

「宇宙に行ったことがある」「生きているうちに宇宙に行くぞ」という地球人が少しずつ増えてきた今、はるか彼方の星々に暮らす宇宙人たちは、「あの青く光る星に行ってみたい」と思っているかもしれません。あるいは、すでに地球に来たことがある宇宙からの訪問者もいるかも...。

身近になりつつある宇宙について、「気になること」を探ります。

夜空に、明らかに星とは異なるスーッと動く光を見つけたら、それは地上約400㎞上空を移動する国際宇宙ステーション(ISS:International Space Station)の可能性が高いです。約108.56m×72.8mとほぼサッカー場と同じ大きさで、重さなんと約420tの国際宇宙ステーションは、どのようにして作られたのでしょうか?その謎を紐解いてみましょう。

■国際的プロジェクトで挑んだ宇宙開発

国際宇宙ステーションは、宇宙飛行士たちが長期間滞在し、さまざまな実験や研究、地球や天体の観測を行うための施設です。1982年、アメリカのNASAが国際宇宙ステーションの構想に着手し、1984年1月にレーガン大統領が、「人が生活することのできる宇宙基地を10年以内に建設する」と発表しました。多額の費用と高い技術が必要なことから、世界各国に協力を呼びかけ、1985年に日本、カナダ、ヨーロッパの国々が、1993年にロシアが参加して、15ヵ国による国際協力プロジェクトとして進められました。国際宇宙ステーションは、宇宙空間におけるただ一つの人類の活動拠点であると同時に、国際協力のシンボルでもあります。

■13年かけて作った組み立て式建造物

宇宙飛行士の活動拠点である巨大な施設は、「モジュール」を呼ばれる部品を一つずつロケットで打ち上げ、宇宙で組み立てる方法で建設されました。綿密な計画・設計を経て、1998年にロシアが開発した最初の基本機能モジュール、「ザーリャ」が打ち上げられました。ザーリャはロシア語で「日の出」という意味です。その後40数回に分けてパーツを打ち上げ、宇宙空間で組み立てて連結し、13年の歳月をかけて2011年7月に完成しました。

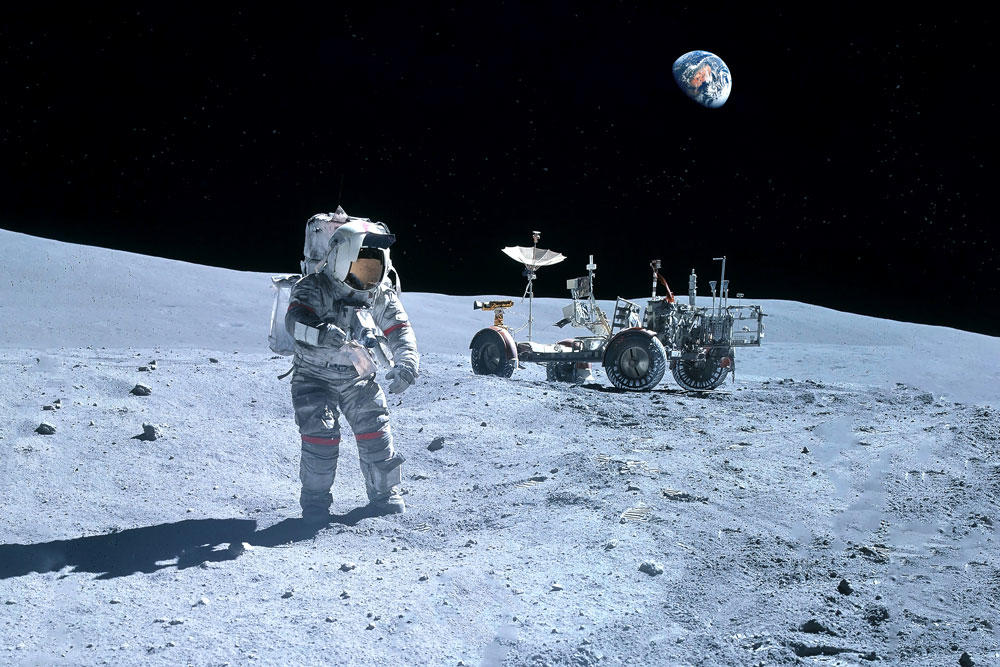

モジュールの運搬や組み立て作業には、アメリカの再利用可能な宇宙船「スペース・シャトル」が活躍しました。宇宙飛行士たちは宇宙服を着用して船外に出て、工具を使ってモジュールをつなげたり、電気の配線や水の配管作業を行いました。視界がせまいヘルメット、動きにくい宇宙服、指の曲げ伸ばしが難しい手袋など、作業を行うには大変な状況でした。

また、国際宇宙ステーションは地球を約90分で1周するため、昼と夜が45分ごとに訪れます。昼は120度、夜はマイナス150度と激しい温度差があり、宇宙服内を冷却したり手袋内のヒーターをつけたり、厳しい宇宙環境から身を守るための作業も必須となります。

さらに、高速で飛来するスペースデブリ(宇宙ゴミ)、宇宙放射線などの危険があり、宇宙服に不具合が生じれば命を失い、命綱が切れれば宇宙空間に放り出されるリスクがあります。各国の宇宙飛行士たちは、命をかけて国際宇宙ステーションの建設に挑みました。

■各国が開発したモジュールを連結

サッカー場ほどの大きさの国際宇宙ステーションは、実験や研究を行う「実験モジュール」、モジュール同士をつなぐ「結合モジュール(ノード)」、電力を作り出す「太陽電池パドル」、船外作業で使用する「ロボットアーム」などさまざまなモジュールで構成されています。日本実験棟「きぼう」、アメリカ実験棟「デスティニー」、ヨーロッパの実験棟「コロンバス」、ロシアの多目的実験モジュール「ナウカ」、生活空間を主とするロシアのサービスモジュール「ズヴェズダ」など、各国がそれぞれに開発したモジュールが連結されています。

日本の「きぼう」は国際宇宙ステーション実験棟の中で最大の大きさで、運搬に使用するスペースシャトルの貨物室の大きさと重さに沿って設計されました。建設が行われたのは2008~2009年で、1回目は船内保管室、2回目は船内実験室とロボットアーム、3回目は船外実験プラットホームと船外パレットを打ち上げ、1回目は土井隆雄宇宙飛行士が、2回目は星出彰彦宇宙飛行士が、3回目は若田光一宇宙飛行士が搭乗し、組立や取付のミッションを行いました。

「きぼう」は主にアルミニウム合金で作られており、表面にはキズや腐食に強くなる"アノダイズ加工"が施されています。これは、水筒や調理器具など私たちの身近にあるアルミ製品にも使われている加工方法です。宇宙空間では温度変化、紫外線、放射線、原子状酸素など厳しい環境に曝されるため、軽量で加工しやすく、長期間安定した状態を保つことができる素材としてアルミニウム合金が使われています。

■国際宇宙ステーション、今後どうなる?

国際宇宙ステーションの開発には約1,500億ドルを要したといわれ、新たな設備やシステムを搭載したり、修繕やメンテナンスを行うなど、維持・管理にも膨大な費用がかかっています。しかしながら1998年の最初のモジュール打ち上げから27年が経ち、老朽化は止められない状況となり、アメリカは国際宇宙ステーションの運用を2030年までと決定。処分方法を検討した結果、南太平洋の無人海域に落下させる予定であることを発表しました。

宇宙ステーションの建設に費やした年月と費用、建設に関わった人々の苦労を思うと「もったいない」という気もしますが、宇宙空間で宇宙飛行士たちの命を守る生活の場であることを考えると、万全な安全を備えたものでなくてはなりません。

宇宙にはまだまだ多くの可能性があり、解明すべき点が多々あります。人類にとって宇宙ステーションは必要不可欠な研究施設となった今、世界中で民間企業を含めて次の宇宙ステーション建設について開発が進んでいます。新しい素材や技術を駆使した、新時代の宇宙ステーションが期待されます。今後さらに加速する宇宙産業の発展に、目が離せません!